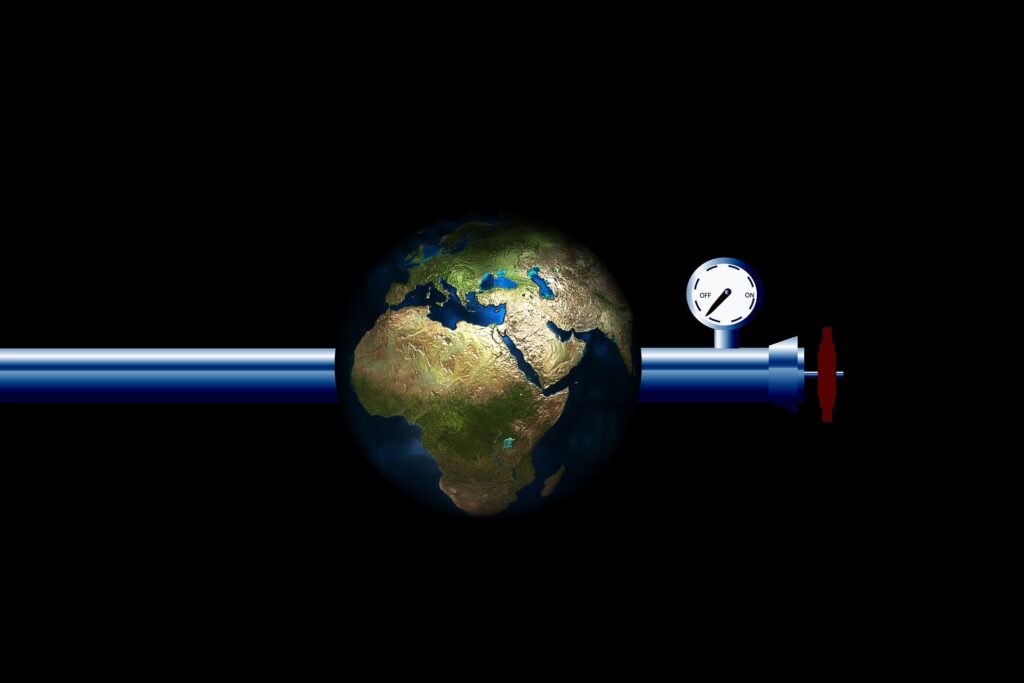

Le pétrole et le gaz : Le dilemme du déficit d’investissement

La crise énergétique de 2022 a entraîné une hausse des prix et des changements de politique qui ont encouragé les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz.

En bref

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Le secteur de l’énergie est cyclique, tout comme son mode d’investissement.

- La transition énergétique raccourcit l’horizon de planification du secteur.

- Les prix restent le facteur le plus décisif dans les investissements énergétiques

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La hausse rapide des prix de l’énergie en 2022, qui a suivi la reprise après la pandémie de Covid-19 et la volatilité déclenchée par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine le 24 février, a fait craindre une pénurie potentielle de l’offre et une concurrence intense entre les acheteurs pour un pool limité de ressources. Nombreux sont ceux qui se demandent combien de temps cette situation chaotique peut durer et si une crise encore plus grave n’est pas en train de se préparer en raison du sous-investissement dans l’énergie – ce qu’on appelle le « déficit d’investissement ».

Souvent utilisé de manière vague, le concept de déficit d’investissement n’a pas été bien défini. En termes simples, il s’agit de la différence entre les investissements réels et les investissements nécessaires pour répondre à la demande future. L’implication est que des investissements insuffisants aujourd’hui ne permettront pas de générer suffisamment d’énergie à l’avenir.

Dans le domaine du pétrole et du gaz, on avance souvent l’argument selon lequel le monde supporte déjà le coût élevé d’un approvisionnement limité en raison de la baisse des investissements depuis l’effondrement des prix du pétrole en 2014. Le choc énergétique actuel est une manifestation du problème qui ne fera que s’aggraver si les investissements ne reprennent pas de manière significative, selon le raisonnement.

Combler le fossé

En effet, les investissements dans le pétrole et le gaz sont inférieurs aux niveaux élevés observés dans les premières années de la dernière décennie. Cependant, l’industrie pétrolière et gazière a toujours connu des cycles de faste et de famine, souvent en réponse aux prix, les prix élevés stimulant les investissements et les prix bas les déprimant.

À moins d’une interdiction officielle, l’investissement dans le pétrole et le gaz continuera d’être guidé par le taux de rendement

Les partisans d’un « déficit d’investissement » affirment qu’aujourd’hui la situation est différente en raison de la transition énergétique, qui limite la disponibilité du financement des combustibles fossiles et incite les gouvernements à adopter des politiques et des réglementations défavorables. Ce facteur joue sans aucun doute un rôle, mais il n’est pas assez puissant pour freiner les investissements notamment. Au contraire, aujourd’hui, la crise énergétique a considérablement soutenu les investissements dans les hydrocarbures.

À moins d’une interdiction officielle de ces investissements, les investissements dans le pétrole et le gaz continueront d’être orientés par l’indicateur le plus puissant et le mieux établi : le taux de rendement. Et celui-ci, à son tour, est affecté par plusieurs facteurs, au premier rang desquels figurent les prix du pétrole et du gaz. Les marchés ont également été très efficaces dans l’allocation des ressources aux projets qui génèrent le taux de rendement le plus élevé. Ce processus a permis au monde d’éviter de longues périodes de pénurie d’approvisionnement. On ne voit pas bien pourquoi ce principe et ce mécanisme seraient devenus différents aujourd’hui.

Les publications industrielles ne manquent pas (certaines d’entre elles sont citées dans ce rapport), qui mettent en garde contre les dangers imminents d’une baisse des niveaux d’investissement dans l’énergie en général et dans le pétrole et le gaz en particulier. Comme moins d’investissements aujourd’hui signifie moins de production demain, soulignent les auteurs, cela pose des problèmes aux pays importateurs d’énergie qui s’efforcent de trouver de nouveaux approvisionnements et de réduire le coût économique des prix élevés de l’énergie.

La Norvège transformera-t-elle la crise énergétique en opportunité ?

Les véhicules électriques peuvent-ils assurer une transition énergétique équitable ?

Marchés pétroliers : Un aperçu de l’année 2023

Les investissements dans l’énergie coûtent cher

Les chiffres avancés donnent le tournis. L’OPEP estime que, cumulativement, les investissements nécessaires dans le secteur pétrolier d’ici 2045 s’élèveront à environ 12 600 milliards de dollars, les dépenses d’investissement dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz – dites « en amont » – se taillant la part du lion (9 900 milliards de dollars). La majeure partie de ces investissements sera nécessaire dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), étant donné le coût relativement élevé du développement et de la production dans des régions telles que l’Amérique du Nord et la mer du Nord. Ces dépenses d’investissement sont nécessaires pour soutenir la croissance de la production afin de répondre aux augmentations prévues de la demande et compenser le déclin naturel des champs pétrolifères. Si ces investissements ne se concrétisent pas, nous devrions nous préparer à une période prolongée de prix élevés du pétrole et du gaz.

Une étude réalisée par Goldman Sachs en 2022 affirme qu’en raison des retards d’investissement dans les projets pétroliers et gaziers depuis 2014, le monde perdra 10 millions de barils par jour (soit une autre Arabie saoudite) et 3 millions de barils par jour d’équivalent pétrole en gaz naturel liquéfié (GNL) (soit un autre Qatar) d’ici 2024-25. « Dans le secteur pétrolier et gazier en amont, l’industrie dépensait au sommet 900 milliards de dollars par an, qui ont atteint le creux de la vague à 300 milliards de dollars en 2020, soit une réduction des deux tiers de l’apex. … Nous avons épuisé toutes les capacités de réserve du système, et nous ne sommes plus en mesure de faire face à des ruptures d’approvisionnement comme celle à laquelle nous assistons actuellement en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine », a averti la banque.

L’énergie est un secteur cyclique

De telles préoccupations rappellent toutefois des déclarations similaires faites à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies.

Dans son World Energy Outlook 2009, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) affirme que les investissements dans le secteur de l’énergie ont chuté dans le monde entier en 2008 en raison d’un environnement financier plus strict, d’un affaiblissement de la demande finale d’énergie et d’une baisse des flux de trésorerie. La plupart des entreprises ont ensuite annoncé des réductions des dépenses d’investissement et des retards et annulations de projets dans le secteur du pétrole et du gaz. L’agence a prévenu que la chute des investissements dans le secteur de l’énergie aurait des conséquences de grande portée et potentiellement graves pour la sécurité énergétique.

Si les prix sont soutenus, les investissements suivront et seront suffisants pour que l’offre corresponde à la demande, du moins à moyen terme

Deux ans plus tard, dans ses Perspectives de l’économie mondiale d’avril 2011, le Fonds monétaire international a laissé entendre que les marchés pétroliers mondiaux étaient entrés dans une période de pénurie accrue. « Compte tenu de la croissance rapide attendue de la demande de pétrole dans les économies de marché émergentes et d’un ralentissement de la croissance tendancielle de l’offre de pétrole, un retour à l’abondance est peu probable à court terme », concluait le FMI.

Quelques années plus tard, cependant, la part des investissements dans le produit intérieur brut mondial a atteint des niveaux record depuis 30 ans. Le monde nageait dans trop de pétrole et a bénéficié d’une période relativement longue de baisse des prix.

Il ne s’agit pas de discréditer les craintes d’un resserrement des marchés et d’une volatilité persistante, mais de souligner la nature cyclique de l’industrie pétrolière et gazière. Lorsque les prix augmentent, les investissements suivent, ce qui entraîne une augmentation de l’offre quelques années plus tard. Celles-ci, à leur tour, exercent une pression à la baisse sur les prix et les investissements, diminuant par la suite les approvisionnements futurs et exerçant une pression à la hausse sur les prix, et le cycle continue. Un rapport de l’OPEP de 2018 le dit judicieusement : « si les prix sont favorables, les investissements suivront et seront suffisants pour que l’offre corresponde à la demande, du moins à moyen terme. »

Plusieurs moteurs d’investissement

Outre les prix du pétrole et du gaz, plusieurs autres facteurs influencent les investissements. Ils comprennent les coûts, la technologie, les gains d’efficacité, la demande et les politiques gouvernementales, mais la plupart de ces facteurs sont liés aux prix. Par exemple, en moyenne, les coûts suivent les prix avec un décalage de six à neuf mois.

En outre, il est difficile d’estimer le poids de ces facteurs et leur effet net sur l’investissement. Il faut prendre en compte le large éventail de variables du modèle, notamment la variété des actifs du secteur – de l’onshore à l’offshore, du conventionnel au schiste – et les différentes stratégies des entreprises. En outre, les décisions d’investissement des compagnies pétrolières nationales sont motivées par un ensemble plus large de considérations que celles de leurs homologues privées. Enfin, les pays ont des politiques et des priorités différentes.

Par exemple, selon l’AIE, près de la moitié des investissements supplémentaires réalisés dans le secteur pétrolier et gazier en 2022 seront probablement absorbés par la hausse des coûts. L’agence prévient que les inquiétudes concernant l’inflation des coûts constituent un frein à la volonté des entreprises d’augmenter leurs dépenses. Selon l’OPEP, les améliorations technologiques et d’efficacité continuent toutefois de compenser partiellement la hausse des coûts.

Une étude du FMI montre qu’entre 2018 et 2020, les investissements dans le pétrole et le gaz ont également été affectés par les perspectives de la demande dans le cadre de politiques climatiques telles que l’interdiction des moteurs à combustion interne. Selon cette étude, si la sensibilisation du public à la transition énergétique avait été la même qu’en 2014, les investissements dans les énergies « brunes » (c’est-à-dire utilisant des combustibles fossiles par opposition aux énergies « vertes ») auraient été supérieurs de 38 % en 2020.

Toutefois, l’étude ajoute que la pandémie a probablement pénalisé davantage ces investissements, probablement par une incertitude sans précédent, étant donné que 18 % de la baisse de 2020 n’est pas entièrement expliquée par le modèle économétrique utilisé dans l’étude. Son analyse des données de 1970 à 2019 confirme que les prix du pétrole et du gaz ont été les principaux moteurs des dépenses d’investissement.

Les comparaisons sont risquées

En outre, un problème fondamental réside dans la comparaison des investissements d’aujourd’hui avec les chiffres du passé, comme l’OPEP le met judicieusement en garde dans un rapport de 2018. La publication du groupe de producteurs conteste la référence faite par des tiers aux investissements entrepris au cours de la période 2012-2014, arguant que « les niveaux absolus des investissements en amont en 2012-2014, en particulier, étaient anormalement élevés, et ne servent donc pas de base de comparaison appropriée. » Ils sont également le reflet des coûts élevés qui prévalaient alors.

L’accent accru mis sur la sécurité énergétique a nui à la performance des indices d’énergie propre par rapport aux combustibles fossiles

L’étude ajoute qu’il n’y a pas de conversion directe un à un des volumes d’investissement en barils de production de pétrole. Par exemple, la production hors OPEP a connu une croissance raisonnable au début des années 2000, alors que les niveaux absolus de dépenses d’investissement en amont à l’échelle mondiale étaient bien inférieurs à ceux de ces dernières années. Selon Deloitte, grâce à des gains d’efficacité, à la concentration sur les meilleures superficies et les meilleurs puits, et au recloisonnement des puits de schiste, par exemple, l’industrie a récemment été en mesure d’augmenter la production sans accroître proportionnellement ses dépenses d’investissement.

Et si certains s’inquiètent de la baisse du niveau d’investissement dans le pétrole et le gaz, le rapport sur la viabilité financière mondiale du FMI, publié en octobre 2022, indique que les investissements dans les combustibles fossiles restent élevés. L’accent accru sur la sécurité énergétique semble avoir nui à la performance des indices d’énergie propre par rapport aux combustibles fossiles.

Le rapport constate que cette performance plus faible s’est produite malgré une solide demande des investisseurs pour des actifs à faible teneur en carbone et une baisse substantielle des coûts des énergies renouvelables au cours des dernières années.

Scénarios

Le consensus aujourd’hui est que la crise énergétique en cours, qui s’est traduite par une hausse des prix et des politiques gouvernementales favorables, donne un élan plus fort aux investissements dans le secteur.

L’activité reprend

L’activité de forage pour l’exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz reprend presque partout, avec un nombre de découvertes nettement plus élevé qu’en 2021, année décevante. Goldman Sachs prévoit la fin des sept années (2015-2021) de sous-investissement dans les hydrocarbures, notamment dans les projets de schiste américain, de GNL et de pétrole en eaux profondes au Brésil, en Guyane, dans le Golfe du Mexique et en Afrique de l’Ouest.

De même, l’OPEP voit l’arriéré des projets en amont retardés par les blocages et les vagues d’infections Covid-19 commencer à se résorber. Il en résulte un flux régulier de nouveaux champs mis en service dans des pays et régions tels que le Brésil, le golfe du Mexique aux États-Unis, la mer du Nord et le Kazakhstan, tandis que la production des nouveaux venus, la Guyane, le Sénégal et l’Ouganda, augmente. La reprise est également stimulée par des fondamentaux favorables, « la demande rebondissant et les marchés réclamant du brut. »

Les investisseurs font généralement preuve d’une plus grande discipline que les années précédentes. Ils allouent davantage de capitaux à l’écologisation de leurs activités, notamment en investissant dans les technologies de capture et de stockage du carbone, l’hydrogène et d’autres projets verts.

Impact de la transition énergétique

Certains analystes soutiennent également que les entreprises se détournent des projets à long délai de récupération et à cycle long en raison de la transition énergétique. Toutefois, selon la direction norvégienne du pétrole, plusieurs entreprises ont ajusté le rendement requis pour les activités en amont à environ 20 % afin de s’assurer, par le biais du rationnement du capital, que seules les opportunités d’investissement offrant le meilleur rendement sont réalisées.

Robert Pindyck, un économiste du Massachusetts Institute of Technology, a dit un jour : « le comportement d’investissement des entreprises, des industries et des pays reste mal compris. Les modèles économétriques n’ont eu qu’un succès limité pour expliquer et prédire les changements dans les dépenses d’investissement. » Nous ne connaîtrons l’impact de l’investissement dans le pétrole et le gaz sur la capacité de production future qu’a posteriori, lorsque nous aurons tous les faits.

Faits et chiffres

Faits concernant les investissements dans l’énergie

- Les investissements dans les énergies propres devraient dépasser 1 400 milliards de dollars en 2022, ce qui représente près des trois quarts de la croissance des investissements énergétiques globaux (AIE).

- Les dépenses annuelles requises en amont devraient s’élever à 400 milliards de dollars en moyenne entre 2026 et 2030 (OPEP).

- Une hausse de 10 % des prix du pétrole et du gaz entraîne généralement une augmentation des investissements mondiaux dans ce domaine de 3 % la même année et de 5 % après deux ans, de manière cumulée (FMI).

- Les trois quarts des réductions de CO2 résultant d’une atténuation efficace au niveau mondial au cours de la prochaine décennie proviendraient d’une utilisation réduite du charbon plutôt que du pétrole et du gaz (FMI).

- L’industrie mondiale en amont devrait générer les flux de trésorerie disponibles les plus élevés de son histoire, soit 1 400 milliards de dollars, d’ici à la fin de 2022 (Deloitte).

Author: Dr. Carole Nakhle founder and CEO of Crystol Energy

Source: