Cette Confédération italienne née et enterrée à Zurich

La violation par le Piémont de la paix entre l’Autriche et la France du 10 novembre 1859 prive la Péninsule d’une alliance dirigée par le Pape et dotée d’une armée commune

Une Confédération d’États italiens présidée par le Pontife, non seulement telle qu’évoquée par la pensée politique du philosophe Vincenzo Gioberti, mais très proche de devenir une réalité au lendemain de la deuxième guerre d’indépendance.

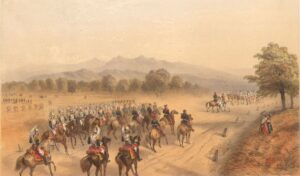

Le 11 juillet 1859, après la bataille de Magenta et les affrontements sanglants de Solferino et San Martino, Napoléon III, en sa qualité d’empereur des Français, et François-Joseph de Habsbourg, son homologue autrichien, signent l’armistice de Villafranca.

L’acte aurait dû mettre fin à la tentative d’expansion vers l’Est de la Savoie et du Piémont et aux visées sur Venise cultivées par Cavour depuis longtemps, circonstance qui a contraint le Premier Ministre du Royaume de Sardaigne à donner sa démission immédiate.

La signature « réticente » du roi de Sardaigne

Bien qu’à Villafranca di Verona le lendemain 12 arrive aussi la signature de Vittorio Emanuele II, qui voulait annexer tout le royaume de Lombardie-Vénétie, l’armistice est surtout dû à la volonté unilatérale de la France de ne pas étendre le conflit à l’Europe centrale, demande qui est immédiatement reprise par l’Autriche.

Alexandre Colonna Walewski, ministre des Affaires étrangères, avait en effet communiqué à Napoléon III « l’avertissement » qui lui était parvenu indirectement de Saint-Pétersbourg de la part du gouvernement du tsar russe, selon lequel si l’armée franco-sarde avait insisté pour combattre et violé le territoire de la Confédération germanique, ce qui aurait pu se produire dans le Trentin, ne serait-ce qu’avec les volontaires de Giuseppe Garibaldi, le Royaume de Prusse serait entré en guerre avec les autres États allemands contre la France.

Les négociations entre les puissances commencent en Suisse.

Le 8 août à Zurich s’ouvre la conférence de paix, où les Habsbourg ne veulent pas de la présence des plénipotentiaires piémontais. La France était représentée par le comte Bourqueney et le marquis de Banneville, l’Autriche par le baron de Meysembug et le comte Karoly, le royaume de Sardaigne par le chevalier Louis Des Ambrois de Nevâche.

En fait, les négociations ne furent menées que par la France et l’Autriche, qui parvinrent facilement à un accord : la Lombardie, à l’exception de Mantoue, une forteresse du quadrilatère fortifié dont les sommets comprenaient également Vérone, Peschiera del Garda et Legnago, était cédée à la France et le Piémont ne pouvait qu’accepter ou refuser le « don » du passage arrière de cette région.

Le traité, d’une proterité qui aujourd’hui n’aurait pas été tolérée en ce qui concerne le non-respect d’un accord international (« l’Europe nous le demande »), n’est cependant pas respecté par le gouvernement de Turin, qui ignore les dispositions clairement établies dans les articles 18 et 19 de la Paix de Zurich du 10 novembre 1859. L’orientation de l’unification de l’Italie se fait dans un sens résolument monarchique et unitaire, faisant disparaître les idées fédéralistes.

Le traité de Zurich entre l’Autriche et la France du 10 novembre 1859 (Italien)

Le Pontife président d’honneur du syndicat

Dans l’ensemble, le pacte devait préfigurer une fédération d’États et une armée commune sur le modèle américain ou suisse, la présidence confédérale confiée au Pontife, la participation de l’Autriche en tant que détentrice de la souveraineté sur la Vénétie, la sauvegarde des droits des États de Toscane, Modène et Parme et la confirmation des prérogatives de l’Église sur la légation dite de Romagne : Bologne, Ferrare, Ravenne et Forli.

L’article 18 stipulait : « Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engagent à favoriser de tous leurs efforts la création d’une Confédération entre les États italiens, qui sera placée sous la présidence honoraire du Saint-Père, et dont le but sera de maintenir l’indépendance et l’inviolabilité des États confédérés, d’assurer le développement de leurs intérêts moraux et matériels et de garantir la sécurité intérieure et extérieure de l’Italie avec l’existence d’une armée fédérale ».

Et encore, en relisant le deuxième paragraphe sur cette question, concernant le destin de la Vénétie, il est dit : » Venise, qui reste sous la couronne de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, formera un des États de cette Confédération, et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée composée des représentants de tous les États italiens « .

Sans préjudice des droits de la Toscane, de Modène et de Parme…

L’article 19 a sauvé la survie de querelles séculaires, qui insistaient sur les territoires actuels de l’Émilie et de la Toscane : « Les circonscriptions territoriales des États indépendants d’Italie, qui n’ont pas pris part à la dernière guerre, ne peuvent être modifiées qu’avec le concours des puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du grand duc de Toscane, du duc de Modène et du duc de Parme sont expressément réservés entre les hautes parties contractantes ».